Tanah Papua sedang menulis babak baru dalam sejarah ekonominya. Setelah puluhan tahun menjadi ladang eksploitasi sumber daya alam, kini muncul gerakan yang menempatkan alam dan masyarakat adat sebagai pusat pembangunan. Konsep ini dikenal sebagai ekonomi restoratif, sebuah pendekatan yang memulihkan lingkungan sambil memperkuat ekonomi lokal.

Laporan terbaru bertajuk “Pemetaan, Analisis Kebutuhan, dan Perumusan Jalur Bio-Restorative Economy di Tanah Papua” yang disusun oleh Kopernik dan Yayasan EcoNusa, memotret geliat ekonomi baru ini dan potensi luar biasa yang dimilikinya.

“Ekonomi restoratif bukan sekadar proyek konservasi, tetapi jalan untuk membangun masa depan yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan bagi masyarakat Papua,” tulis laporan tersebut.

Baca laporan lengkapnya di sini : “Pemetaan, Analisis Kebutuhan, dan Perumusan Jalur Bio-Restorative Economy di Tanah Papua

Meski dianugerahi kekayaan sumber daya melimpah, Papua masih berada dalam bayang-bayang ketimpangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan sektor pertambangan dan penggalian menyumbang 18,7% terhadap PDRB Papua, tetapi tingkat kemiskinan masih tinggi di angka 18,1%.

Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di beberapa wilayah seperti Papua Pegunungan hanya 53,42, termasuk yang terendah di Indonesia. Ketergantungan pada industri ekstraktif juga meninggalkan jejak ekologis: sekitar 35.000 hektar hutan hilang hanya pada tahun 2024, dengan kontribusi 480 juta ton emisi CO₂ dalam dua dekade terakhir.

“Model ekstraktif telah memicu penggusuran, hilangnya mata pencaharian, dan pengecualian masyarakat adat dari pengambilan keputusan,” ungkap laporan itu, mengutip temuan Konsorsium Pembaruan Agraria (2024).

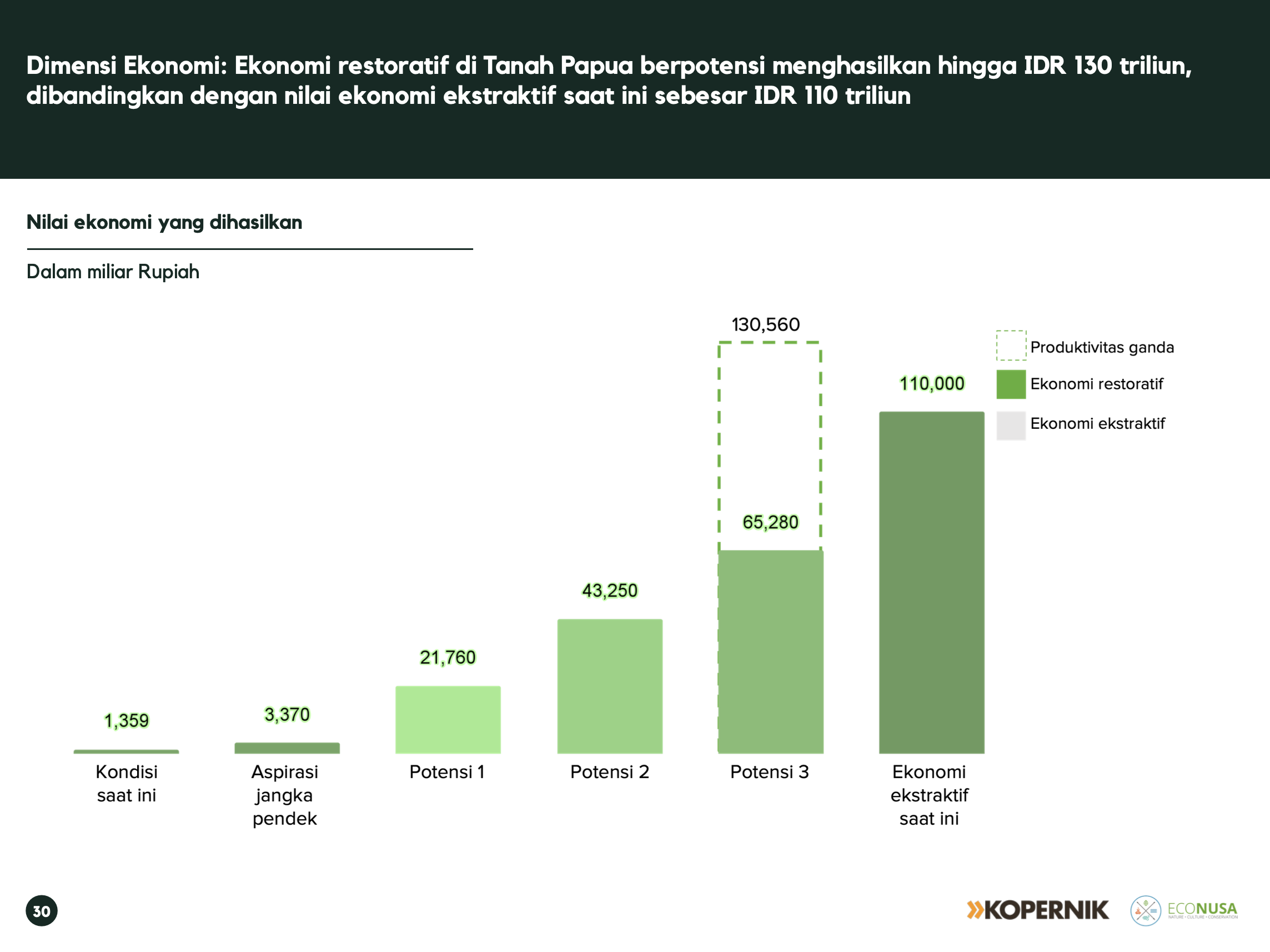

Potensi Ekonomi Restoratif: Rp130 Triliun per Tahun

Berbeda dari model lama yang menambang dan menebang, ekonomi restoratif menanam dan memulihkan. Berdasarkan riset Kopernik, berbagai inisiatif yang sudah berjalan di Papua kini menghasilkan sekitar Rp1,4 triliun per tahun, melibatkan lebih dari 10.000 orang, sebagian besar di antaranya Orang Asli Papua (OAP) dan melindungi 1,1 juta hektar hutan.

Dalam waktu dekat, organisasi pelaksana di lapangan menargetkan peningkatan hingga Rp3,4 triliun per tahun dan perlindungan 2,7 juta hektar lahan. Jika dikembangkan secara luas, potensi ekonomi restoratif Papua diproyeksikan mencapai Rp65–130 triliun per tahun, dengan keterlibatan lebih dari 520.000 orang dan perlindungan 9,2 juta hektar hutan.

“Dengan investasi berani, ekonomi restoratif di Papua bisa tumbuh dari proyek percontohan menjadi penggerak ekonomi provinsi, bahkan melampaui bobot industri ekstraktif,” tulis laporan Kopernik–EcoNusa.

Gerakan ini bertumpu pada enam komoditas unggulan yang digarap oleh komunitas adat dan organisasi lokal: kakao, kopi, kopra, pala, sagu, dan rumput laut.

Di Biak, Kopernik membantu masyarakat memulihkan budidaya rumput laut hingga mampu menjual 1,5 ton rumput laut kering ke pasar. Di Pegunungan Bintang, kopi menjadi sumber utama penghidupan masyarakat adat meski akses pasar terbatas.

“Harga komoditas kakao yang tinggi memberikan peluang besar bagi masyarakat adat untuk memperkuat ekonomi sekaligus menjaga hutan,” ungkap salah satu perwakilan tim riset Kopernik.

Program lain dari EcoNusa mendukung petani kopra agar mendapat harga lebih baik, sementara inisiatif KALEKA membuka pasar internasional bagi produk pala berkelanjutan. Di banyak desa, perempuan adat menjadi penggerak utama pengolahan sagu, yang bukan hanya pangan lokal tetapi juga simbol kedaulatan ekologis.

Ekonomi restoratif terbukti memberi dampak nyata bagi kesejahteraan. Menurut laporan, aktivitas yang dijalankan saat ini menghasilkan pendapatan 170% di atas garis kemiskinan nasional, dan bahkan 7% lebih tinggi dari upah minimum Papua.

Sektor hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti kakao, kopra, madu, dan sagu menyumbang lebih dari 77% nilai ekonomi restoratif. Sementara perikanan dan hortikultura berperan penting dalam memperkuat ketahanan pangan di wilayah pesisir.

“Produk-produk berbasis komunitas ini menawarkan sumber pendapatan jangka panjang yang dapat diskalakan sambil mendukung restorasi lahan,” tulis laporan tersebut.

Meski potensi ekonomi restoratif di Tanah Papua sangat besar, laporan ini juga menegaskan bahwa keberhasilannya tidak bisa terjadi secara alami.

“Ekonomi restoratif hanya akan tumbuh jika ada kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, lembaga keuangan, masyarakat adat, dan organisasi masyarakat sipil,” tulis laporan tersebut.

Ada tiga fondasi utama yang harus diperkuat agar ekonomi restoratif benar-benar berakar dan berkelanjutan di Papua.

1. Penguatan Kapasitas Lokal

Kunci keberlanjutan terletak di tangan masyarakat adat sebagai pengelola langsung sumber daya alamnya. Namun, banyak komunitas di Papua masih menghadapi keterbatasan dalam hal akses pengetahuan, teknologi, dan jejaring pasar. Karena itu, program pelatihan teknis, manajemen usaha, pengolahan produk, dan pemasaran perlu diperluas secara signifikan.Kopernik menilai bahwa membangun kapasitas tidak boleh berhenti pada transfer keterampilan, tetapi juga memperkuat tata kelola lokal misalnya, membangun koperasi adat, memperkuat lembaga kampung, dan menciptakan sistem distribusi hasil bumi yang dikelola oleh masyarakat sendiri.

2. Pendanaan yang Inklusif

Aspek finansial menjadi tantangan berikutnya. Ekonomi restoratif memerlukan investasi jangka panjang dengan risiko tinggi di awal, sehingga butuh mekanisme pendanaan yang lebih fleksibel dan berpihak. Laporan ini memperkirakan dibutuhkan hingga Rp2,8 triliun untuk memperluas dampak ke seluruh Tanah Papua.

Dana ini bukan hanya untuk produksi, tetapi juga untuk memperkuat infrastruktur dasar seperti jalan desa, penyimpanan hasil panen, fasilitas pengolahan, dan akses internet yang mendukung rantai pasok.

Pendanaan inklusif juga berarti membuka ruang bagi koperasi, lembaga adat, dan usaha mikro untuk mengakses modal tanpa syarat berat. Lembaga donor, pemerintah, dan sektor swasta diharapkan membangun skema keuangan hijau dan blended finance yang berpihak pada masyarakat lokal.

3. Penyesuaian Kebijakan dan Tata Kelola

Ekonomi restoratif tidak akan tumbuh di atas sistem kebijakan yang masih mendukung ekstraksi. Karena itu, laporan ini menyoroti pentingnya reformasi tata kelola: mulai dari pengakuan hak atas tanah adat, penyederhanaan proses perizinan usaha komunitas, hingga penegakan regulasi lingkungan yang tegas terhadap pelanggaran industri besar. Selain itu, integrasi ekonomi restoratif ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan Renstra OPD) dinilai krusial agar program ini tidak hanya bergantung pada proyek jangka pendek.Ketiga fondasi ini saling terkait: tanpa kapasitas, pendanaan tak efektif; tanpa pendanaan, kapasitas tak berkembang; tanpa kebijakan yang melindungi, semua capaian dapat runtuh dalam sekejap. Laporan ini menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi restoratif di Papua bukan hanya soal angka triliunan rupiah, tetapi tentang membangun tatanan baru di mana alam, manusia, dan ekonomi tumbuh bersama secara adil.

Peta Jalan Lima Tahun: Harapan yang Tumbuh dari Akar

Laporan Kopernik & EcoNusa menutup temuannya dengan optimisme. Mereka menyusun Peta Jalan Lima Tahun Ekonomi Restoratif Papua, sebuah rencana yang tidak hanya berisi target ekonomi, tetapi juga strategi sosial dan ekologis untuk mengembalikan keseimbangan antara manusia dan alam.

Ada tiga langkah kunci yang menjadi fondasi peta jalan ini.

- Pemetaan tanah adat secara partisipatif

Langkah ini memastikan masyarakat adat menjadi pemegang kendali atas ruang hidupnya sendiri. Melalui proses pemetaan partisipatif, batas-batas wilayah adat ditetapkan berdasarkan pengetahuan lokal dan struktur sosial yang telah ada turun-temurun. Pendekatan ini bukan sekadar teknis, melainkan politis—karena mengembalikan otoritas kepada komunitas yang selama ini terpinggirkan oleh model pembangunan negara.

- Penguatan advokasi kebijakan

Tanpa kebijakan yang berpihak, ekonomi restoratif hanya akan menjadi jargon. Karena itu, laporan menekankan perlunya sinkronisasi regulasi di tingkat daerah dan nasional, mulai dari pengakuan hak atas tanah adat, penyederhanaan izin usaha berbasis komunitas, hingga perlindungan ekosistem penting. Advokasi kebijakan ini juga bertujuan mendorong agar ekonomi restoratif masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan skema pembiayaan publik.

- Pengembangan pembiayaan berkelanjutan

Model ini menuntut investasi jangka panjang, bukan bantuan sesaat. Karena itu, Kopernik dan EcoNusa mendorong lahirnya ekosistem pembiayaan hijau melibatkan koperasi adat, lembaga keuangan lokal, filantropi, serta sektor swasta yang berkomitmen pada prinsip keberlanjutan. Dengan cara ini, uang yang berputar di Tanah Papua tidak keluar sebagai profit korporasi besar, tetapi kembali ke komunitas dalam bentuk modal, pelatihan, dan kesejahteraan.

“Pendekatan ini menjadikan komunitas adat bukan sekadar penerima bantuan, tetapi aktor utama perubahan ekonomi,” tulis laporan itu. “Mereka bukan lagi objek pembangunan, melainkan subjek yang menggerakkan roda ekonomi restoratif dari akarnya.”

Lebih dari sekadar riset ekonomi, inisiatif ini adalah eksperimen sosial dan ekologis di Indonesia Timur. Papua sedang menunjukkan bahwa kesejahteraan tidak harus datang dari tambang, sawit, atau kayu, tetapi bisa tumbuh dari akar, dari kebun sagu, dari biji kakao, dari rumput laut yang dipanen perempuan di pesisir, hingga dari hutan yang tetap berdiri tegak.

“Melalui regenerasi ekologi, keadilan sosial, dan pembangunan ekonomi berbasis komunitas, Papua memiliki peluang untuk menjadi contoh global bagaimana kesejahteraan dapat berjalan seiring dengan pemulihan alam,” tulis laporan tersebut.

Dalam konteks global yang semakin krisis akibat perubahan iklim, model ekonomi seperti ini memberi inspirasi baru. Jika berhasil, Papua bisa menjadi “laboratorium kehidupan” bagi dunia tempat di mana masyarakat adat, ilmu pengetahuan, dan kebijakan publik berpadu menciptakan sistem ekonomi yang hidup berdampingan dengan alam.

Dengan dukungan yang tepat, pendanaan yang memadai, kebijakan yang berpihak, dan kolaborasi lintas sektor Papua berpeluang menjadi pionir ekonomi hijau Indonesia.

Sebuah model pembangunan yang tak hanya menyelamatkan hutan dan masyarakat adat, tetapi juga membuka jalan bagi masa depan ekonomi nasional yang lebih adil, inklusif, dan berakar pada keberlanjutan.